西安大雁塔的唐代天龙八部群像——兼论天龙八部群像的长安样式

西安大雁塔的唐代天龙八部群像——兼论天龙八部群像的长安样式

文 ˉ 朱天舒 ˉ 孙妙华

【内容摘要】天龙八部群像组合是中国佛教艺术史上发展出来的独特图像,现存中国的天龙八部群像主要在四川石窟和敦煌石窟。四川与敦煌两地的天龙八部群像差异很大,在目前长安样式缺失的情况下,不好解释其相互的关系,哪些是传承哪些是变异。笔者认为,大雁塔东门门楣的石刻说法图中八位人物就是天龙八部群像。这一图像的识别,弥补了中土长安样式的空白,为梳理天龙八部群像图像的发展提供了线索。

【关 键 词】天龙八部 八部众 大雁塔 四川石窟 敦煌石窟

天龙八部群像的固定组合是中国佛教艺术史上发展出来的独特图像,并传至韩国和日本。天龙八部指佛教护法神,是佛教里用来归纳各种印度神祇的总称。汉译佛经中有一种普遍共识,认为印度神祇划分为八类:天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽,又称“八部众”或“八部鬼神”等。依据这样的理解, 中国人发明了天龙八部群像组合图像,放在说法图或尊像组合里,位于主尊佛像外围侍从的位置,八部神王统领所有护法神。说法图描绘大乘佛经开篇时的法会的场景,众菩萨、众佛弟子、众护法神等一一到场。说法图的中心为佛陀,两边是胁侍菩萨和弟子,外围是护法神众。说法图有叙事性,去除所有的叙事元素,说法图的核心成员正好构成一个尊像式的组合——佛陀端坐或端立正中,两边对称胁侍。作为尊像组合的辅衬和延展,天龙八部可以加在后排及两侧外缘。叙事性说法图和尊像式组合,在本质上有相通之处,都表现佛教世界的所有种类成员俱全。

按《出三藏记集》记载,天龙八部群像南朝5世纪就已出现,宋明帝(439—472)造过“八部鬼神”的行像 [1]。行像是巡街游神时抬出来的像,虽然不能证明寺庙常规陈列的尊像组合一定也有“八部鬼神”,但是可视为天龙八部造像的滥觞。

现存的天龙八部群像主要是唐代四川石窟的石刻和唐、五代敦煌石窟的壁画。过去学界有日本和中国学者对两地的天龙八部图像整理研究,依据汉译佛经对天龙八部群像中的个体人物进行基础识别 [2]。从佛教艺术的总体发展来看,四川和敦煌、韩国和日本的图像很可能是从大唐文化中心的京都地区传过去的,在5世纪南朝天龙八部群像与唐代四川和敦煌图像之间一定还有缺环。可惜现存的长安洛阳的佛教艺术里几乎没有完整的天龙八部群像的实物 [3]。同时,四川与敦煌两地的天龙八部群像既密切相关,又差异很大。这些相似与差异,哪些属于正统,哪些又属于地方特色,在目前中土长安样式缺失的情况下不好解释。西安大雁塔门楣上的线刻是著名的初唐遗物。笔者在其东门的石刻说法图中发现了天龙八部群像,弥补了天龙八部群像长安样式的空白。这一图像的识别,为梳理天龙八部群像图像的发展提供了线索。

一、大雁塔门楣上的天龙八部群像

西安大雁塔在大慈恩寺内,原塔于唐高宗永徽三年(652)建,用以贮藏玄奘自印度取经带回来的经像。此塔曾经数次重建,现存塔门门楣上的石刻,公认为武则天长安年间(701—704)改建时的遗物,是初唐时期(618—712)长安佛教艺术的代表。

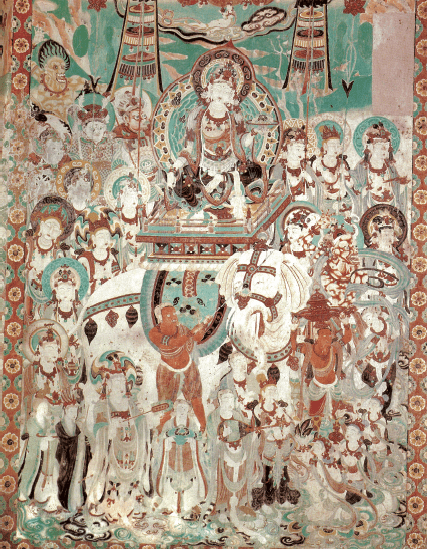

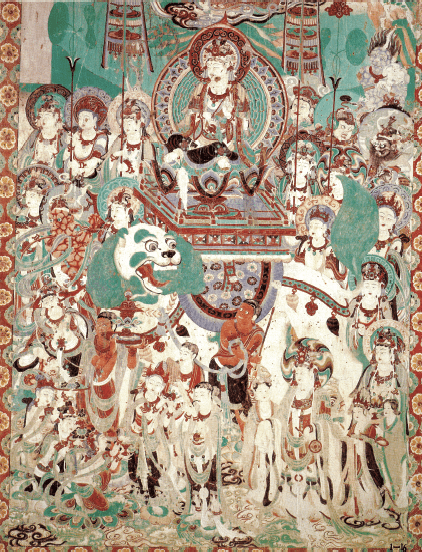

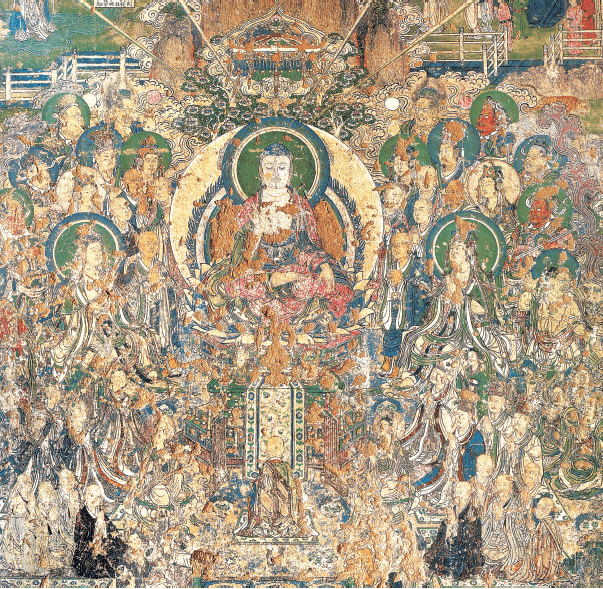

图1~图3为其东门上的尊像式说法图。此图虽然早已发表 [4],但是被后代题记破坏,严重干扰人们注意到图中边缘处刻画的护法神形象。在此说法图中,佛双腿下垂,足踏莲座,倚坐中央,右手抬起施无畏印,左手放置腹前呈禅定印。唐代,倚坐式佛像已发展成为弥勒的图像,而且武则天曾大力推广弥勒佛像,所以此图主尊应该是弥勒,是下生弥勒阎浮提说法图。

请横屏观赏

图1ˉ 西安大雁塔东门门楣上的说法图石刻拓片ˉ 初唐ˉ 孙妙华摄影

图2ˉ 大雁塔东门门楣上的说法图(局部)ˉ 孙妙华摄影

图3ˉ 大雁塔东门门楣上的说法图(局部)ˉ孙妙华摄影

佛左右靠后的位置侍立两个弟子,一老一少,挡在佛陀背光的后面,只露出头和肩部 [5]。弟子像的外侧,左右两厢各立三身菩萨,排成45°的斜线。各位菩萨的头上装饰和身上璎珞形制统一,只在细小处略有差别;体态各异,显得整齐而又生动。其中佛陀右侧第一身菩萨的右手下垂,持净瓶,其他五位菩萨不持任何法器。在佛前的狭窄空间里,佛陀膝下两边还跪坐两身供养菩萨,佛左侧的手捧莲台,佛右侧的手捧托盘供品。所有菩萨头部皆有圆光,足踏莲花。

两排菩萨的外侧,也是此幅说法图的最外缘,两边各列四身护法神,头部亦皆有圆光,站在莲花座上。此图中,连两个弟子都没有背光,这八位神祇的身份可以确定无疑。佛右侧的四位护法神保存较为完好(图2),由前向后,第一身是天王,头戴宝冠,略呈忿怒相,身着明光甲,左手握剑,剑身搭在右手腕处。第二身是女相,高髻花冠,面目圆润柔和,大耳下垂,约至下巴。衣着垂领广袖长袍,似有羽状(?)肩饰。她双手胸前合十,两臂间托举一物,一头方形,另一头三角形,中间束带,不知何物。第三身是男子,束发高冠,身着交领广袖长袍,领边还有罕见的连弧纹边饰。他双手含在袖中,拱于胸前,是典型的汉服汉礼。第四身与第三身形成强烈反差,秃顶,头上正中有一角,四周短发向后披散,面部似人非人,容貌古怪。他身着交领广袖汉服,双手胸前合十。头上长角是紧那罗的特征。早期中国人对天龙八部形象的认识最主要的来源是鸠摩罗什(344—413)为《维摩诘经》写的注疏《注维摩诘经》。根据鸠摩罗什的描述,紧那罗似人非人,头上有角:

什曰。秦言人非人。似人而头上有角。人见之言人耶非人耶。故因以名之。亦天伎神也。小不及乾闼婆。 [6]

此外,散发上扬、面容古怪是中国夜叉形象的特征,敦煌的天龙八部中的夜叉普遍头上有角。如莫高窟第159窟文殊赴会图里右上角的夜叉(图4),典型的夜叉赤膊袒胸,而大雁塔的是广袖长袍。总之,紧那罗的可能性大,但不排除夜叉的可能性。

图4ˉ 敦煌莫高窟第159 窟《文殊普贤赴会图》(前排梵天、帝释天)ˉ 中唐《中国石窟·敦煌莫高窟·四》,文物出版社,1987,图80、81

佛左侧的护法神残损严重。最前面第一身,上半身缺失,但是下半身与另一侧的天王像完全一致,所以这里应该也是一位身穿明光甲的天王。图3是左侧护法神的局部照片,图中可以看出,第二身人物虽然只剩大半个头部,但明显是女性形象,发髻及头上装饰和此图中的菩萨相类,只是略微朴素一点。第三身是男子,束发戴莲花冠,交领广袖长袍及拱袖于胸前等特征与右侧的第三位一样,并有曲领拥颈。这两位都是道教神仙的形象。第四位头部残损,只余身体部分,身着交领广袖汉服,双手胸前合十,衣着和手势也与右侧的第四位类似。两列神像的构图,对称性很强。

在天王形象的身后、门楣左下角和右下角还刻画了两头狮子。狮子和弥勒像密切相关。北魏菩萨装的弥勒像宝座两边常有两头狮子,即狮子座 [7]。

此门楣上下有两道忍冬卷草纹装饰带,上面的卷草纹之下,两侧的边沿,刻画了树叶,尤其是佛左侧几位神像之间的背景空间填满了树叶纹。树叶纹样可以对应弥勒下生成佛时的龙华树下三次说法。

另外,此图中两厢的菩萨和护法神都呈45°角斜线排列,这种斜线排列的形式制造出空间进深的透视感。而且,在护法神的身后、狮子上方的背景里还刻画了花草,俨然就是地面。这些表现手法都使得这幅画具备说法图的叙事性——一个具体的空间里正在发生的情景。同时,画面里的叙事元素并不发达,主尊的表现方法又是脱离时空的尊像式的表现方法。所以笔者称之为尊像式说法图。

八身护法神里,有两身天王形象,其他六位身份模糊,下文将详细论述,图像笼统和用八个左右人物形象代表八部众是天龙八部群像常见的表达方式。此外,这八位护法神在说法图中出现的位置也符合天龙八部群像的惯例。他们应该代表8世纪初早期不太成熟的天龙八部图像。

虽然天龙八部群像可以广泛配置在尊像组合和说法图里,不过,天龙八部与弥勒佛说法有紧密的联系。《佛说弥勒大成佛经》是弥勒下生信仰的重要经典,以释迦牟尼佛讲法的形式,介绍未来弥勒下生成佛和阎浮提净土的种种情况。除了开篇和结尾释迦牟尼佛法会有天龙八部参与,文中还专门描述了弥勒佛在阎浮提说法时,如何有天龙八部的追随。以下引鸠摩罗什所译版本:

时,弥勒佛共穰佉王,与八万四千大臣、诸比丘等恭敬围绕,并与无数天龙八部,入翅头末城。足蹑门阃,娑婆世界六种震动,阎浮提地化为金色,翅头末大城中央,其地金刚,有过去诸佛所坐金刚宝座,自然踊出众宝行树。天于空中雨大宝华……佛于此座转正法轮……尔时大地六种震动……时,四天王各各将领无数鬼神,高声唱言:“佛日出时,降法雨露,世间眼目,今者始开,普令大地一切八部,与佛有缘,皆得闻知。” [8]

从这一点来说,在弥勒佛说法的法会图中配置天龙八部群像非常合情合理。实际上,在敦煌,弥勒经变图是天龙八部图像出现的主要地方之一。

大雁塔的天龙八部可以印证文献中关于天龙八部群像曾出现在唐都的记载。唐代都城佛教寺院中天龙八部群像可能很多,但是因为天龙八部群像往往是以侍从身份出现,他们本身一般不是独立的主题,所以留下的记载不多,主要是段成式(803—863)于会昌三年(843)所写的《寺塔记》。段成式在此文中提到唐长安的安国寺东禅院院门北西廊画“释梵八部” [9]。“释梵八部”是天龙八部的又一说法。

此外,道宣(596—667)的《中天竺舍卫国祇洹寺图经》(667)也可以作为有力的佐证。道宣根据隋灵佑的《寺诰》和《圣迹记》,写下《中天竺舍卫国祇洹寺图经》,描述了他脑海中的印度祇树给孤独园。在他的描述里,第二大复殿里有“天龙八部声闻菩萨像” [10]。道宣从未去过印度,他的描述是种种关于这个古印度圣地的信息传到中国后,在中国人的理念里生成的中国人的祇树给孤独园;不过祇树给孤独园作为佛陀长期居住过的最早的佛寺,也是中国佛寺效仿的寺院蓝本 [11]。所以从这两方面来说,道宣的文字多少能反映当时7世纪中叶唐长安佛寺的某些样貌。

二、大雁塔天龙八部群像与周边其他地区天龙八部群像的关系

现存的中国四川、敦煌,以及韩国、日本的天龙八部群像,既紧密相关又不尽相同。大雁塔的天龙八部群像在其总体表现和八部神的具体形象,及其所出现的场景和位置等诸多方面,可以与这些周边的图像相互印证并补充。

总体图像表现方面,大雁塔的天龙八部群像有总数为八但形象模糊的特点。八位中两身都是天王形象,如果他们都是天王的话,八部众就最多有七部。而且,就算可以确定用天王代表的天部和独角散发的夜叉/紧那罗,其他都身份不明。这些特点也是天龙八部群像的普遍现象。

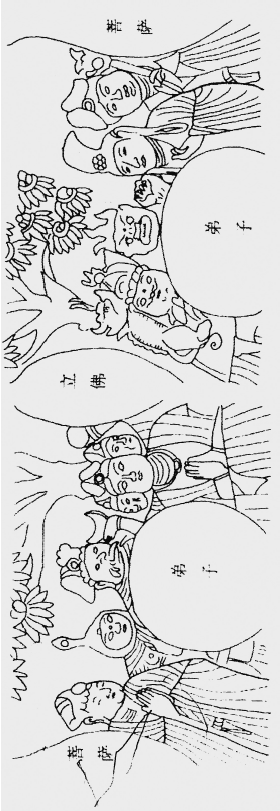

四川和敦煌的早期初唐的天龙八部群像都不成熟,数目不稳定,往往不足八类,并不完整。比如被公认为四川最早的天龙八部实例的广元皇泽寺(武周时期) [12], 主像为一佛二弟子二菩萨,其身后的护法神是六位(图5)。在敦煌,初唐时天龙八部群像里的人物也较少,有二、四、六等 [13]。四川和敦煌两地天龙八部群像都是在8世纪盛唐(713—755)时期发展成熟,基本以一位人物代表一类神王 [14]。敦煌因以四位天王代表天神,总数可至十一。即使盛唐以后成熟的天龙八部群像,敦煌地区也有狮皮帽者(乾闼婆)、头上鱼头或摩羯头的形象身份不够明确。四川地区有长耳者、汉服高冠者、女性形象、执扇者,没有文献依据断定身份。

请横屏观赏

图5ˉ 广元皇泽寺大佛窟第28 窟ˉ 彩绘石刻的线描图ˉ 初唐

陈悦新:《川北石窟中的天龙八部群像》,《华夏考古》2007 年第4 期,第147 页,图一1

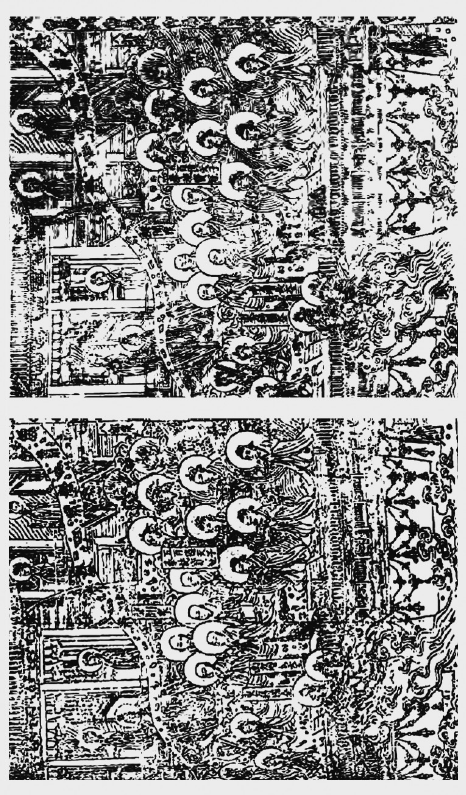

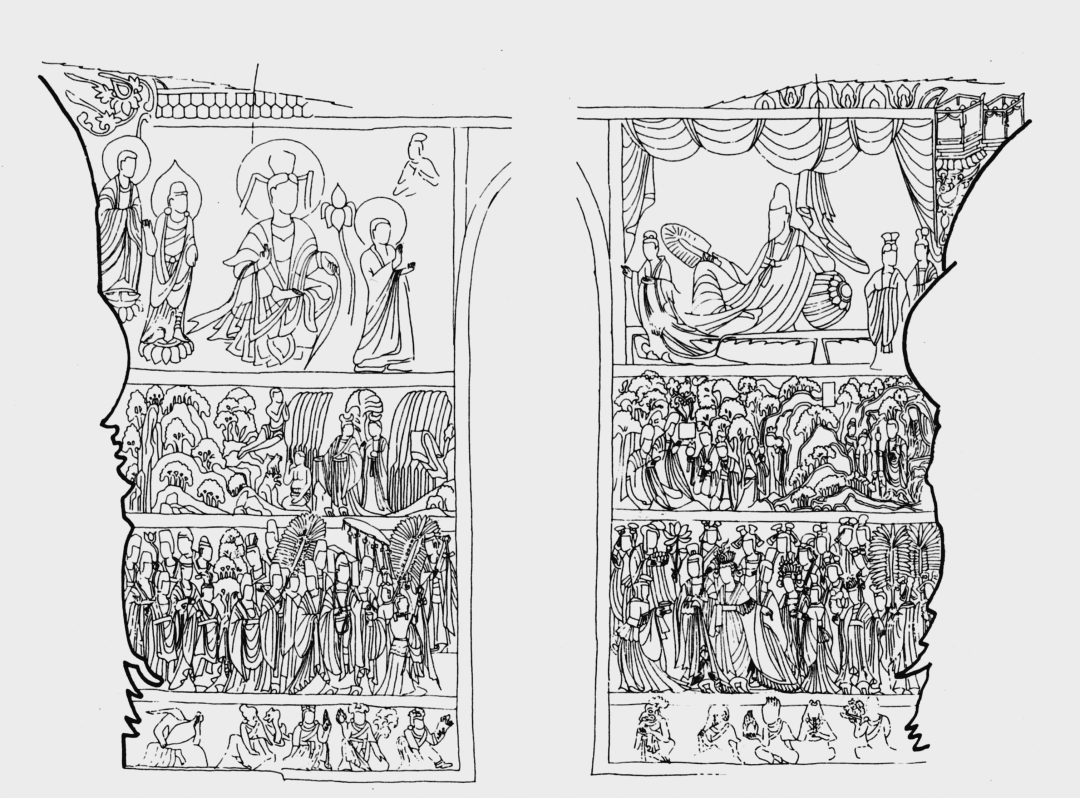

除了敦煌,日本、韩国和中国五代以后的天龙八部群像都基本保持八位人物的图像传统。日本法隆寺金堂大殿墙上保存着约710年的壁画,比大雁塔门楣石刻只略晚几年。北壁有一幅弥勒说法图(图6),以一佛二弟子二菩萨为核心,两边围绕形象怪异的护法神共八位。多天衣、面容古怪,具体身份无法判定。韩国的石窟庵,始建于新罗景德王十年(751),相当于中国的盛唐。石窟前室天龙八部浮雕,八身,分立两壁(图7)。多衣甲,更接近中国的图像,识别度高。

图6ˉ 日本法隆寺金堂弥勒说法图壁画线图ˉ 约710 年

宫治昭:《八部眾の源流》,载伊东史郎编《日本の美術379: 八部衆·二十八部衆》,京都至文堂, 1997, 第25 页,图 33

图7ˉ 韩国石窟庵前室天龙八部浮雕ˉ 新罗景德王十年(751)

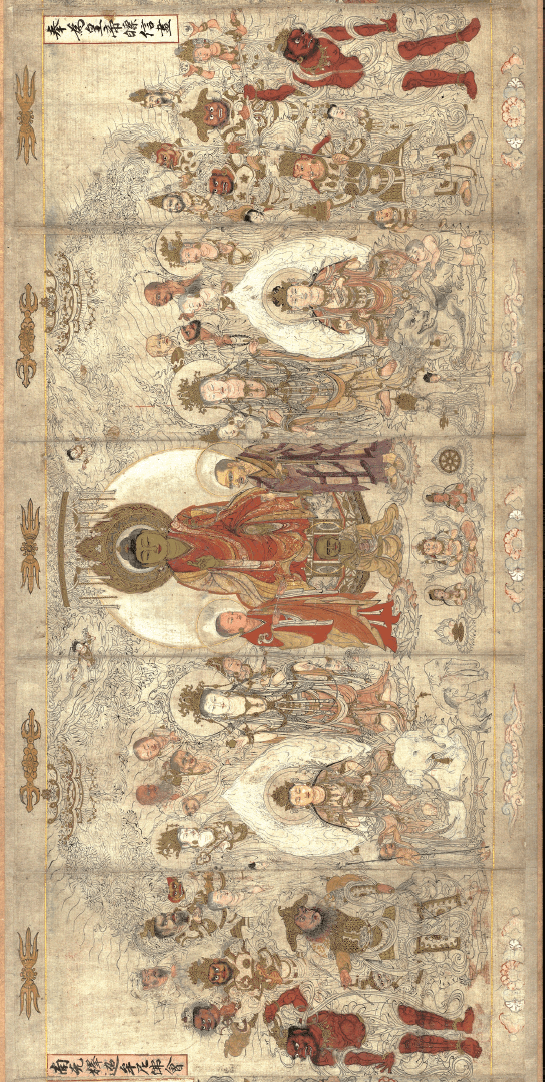

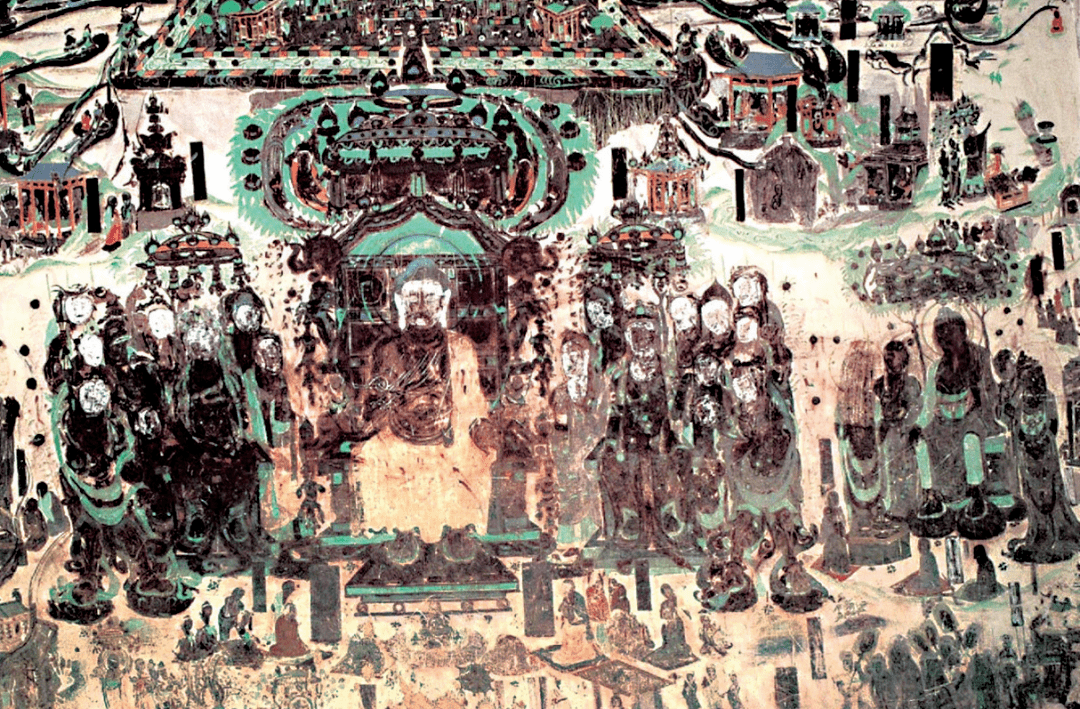

从宋朝开始,天龙八部群像骤然减少,但还会时不时出现在法会图里,如佛经扉页上的法会图、梵像卷里的法会图,以及水陆画,虽然八部中个体的形象特征更加混乱模糊,但一般都是八位。比如西夏的《观弥勒菩萨上生兜率天经》的扉页上的法会图版画(1189),在天龙八部神像旁边还附上 “八部众”的题记(图8) [15]。同版版画共发现了四个,两个题汉字两个题西夏文。“八部众”这种题记,甚是罕见。著名的南诏大理国的《梵像卷》(1180)里,有一幅释迦牟尼佛会,两边左上角和右上角也有以大约八位人物形象来代表的天龙八部(图9)。寺庙中的例子可见山西高平开化寺大雄宝殿西壁北宋绍圣三年(1096)经变壁画中心的《释迦牟尼说法图》,图中最后排佛左右两侧各四位护法神,正好构成天龙八部这一题材(图10)。这些图像里,只有个别形象有传统八部众的特征,但是完全不能一一对应地识别出来。这样,八部众群像的题材,数字就变成了一个重要特征。人数太少不足以代表八部众,人数太多会更加混乱,所以就形成了用八位或略多于八位的人物代表八部众的图像传统。

请横屏观赏

图8ˉ 俄罗斯科学院圣彼得堡分所藏黑水城出土西夏《观弥勒菩萨上生兜率天经》扉页版画局部(TK58 和TK81/82/83),Shih-shan Susan Huang, “Reassessing Printed Buddhist Frontispieces from Xi Xia.” 黄士珊:《西夏佛教雕版扉画重探》,《浙江大学艺术与考古研究》2014 年,第169 页,图1&2

请横屏观赏

图9ˉ 张胜温《梵像卷》中的释迦牟尼佛会ˉ1180 年,台北故宫博物院No.K2A001003N000000000PAN,

图10ˉ 山西高平开化寺大雄宝殿西壁宋代壁画《释迦牟尼说法图》ˉ 北宋绍圣三年(1096),柴泽俊、贺大龙编《山西佛寺壁画》,文物出版社,2012,第117 页,图44

中国的天龙八部图像的文献依据主要有两批。一是上文已经提到的5世纪初的《注维摩诘经》 [16],此注以介绍概念为主,提到摩睺罗伽为蛇、紧那罗头上有角,但没有更详尽的形象描述。这基本就是5世纪中期中国人发明天龙八部群像时的主要文献资料。唐代天龙八部里的天王、阿修罗、狮皮帽者、龙王、人面鸟喙的金翅鸟都是吸收了南北朝时期发展起来的其他的图像。皇泽寺所表现的正是这五种形象。这种情况下,群像里的很多类神没有形成固定的形象,就很自然。二是唐代密教仪轨中对八部神形象的描绘,以盛唐时期善无畏(673—735)所译《千手观音造次第法仪轨》(714—735)和稍后不空 (705—774)所译《摄无碍大悲心大陀罗尼经》(746—774) [17]为代表。天龙八部图像正是从盛唐时期开始兴盛,此时密宗仪轨传入中土,多少促进了天龙八部图像的发展。头部缠蛇的摩睺罗伽和敦煌的头上鹿角的紧那罗的图像与这些仪轨中的描述接近。不过,此时中国已有天龙八部群像,各类神的图像没有或没有完全遵从仪轨。在这一图像发展进程中,大雁塔的图像代表的是初唐密宗仪轨传入之前的长安样式的一种。

八部神的具体形象方面,大雁塔的八部群像有以下几个特点:以穿盔戴甲的天王型人物为首,有褒衣汉服形象、女性形象、长耳形象、散发长角的形象。

天王形象在四川的天龙八部群像中主要出现在初唐 [18],一般以一位天王代表天部;在敦煌,天王一直是八部众的核心,并画出四位天王。上文提到的广元皇泽寺大佛窟天龙八部图像,两边最外侧是两个天王形象,是四川的特例,大雁塔天龙八部群像同样位置也是二天王。证明这可能是初唐时天龙八部群像的一种样式。天王进入尊像组合也是初唐的事情,龙门石窟见证了这一过程,高宗中后期二天王像逐渐趋近于其他侍从的同等地位,进入组合;高宗末年武周时期,一佛二弟子二菩萨二天王的组合完全成熟并标准化 [19]。大雁塔的图像,应该是二天王和天龙八部进入尊像组合初期还未定型时的产物,影响到了四川和敦煌。总体上,天王和天龙八部是中国佛教艺术史上的两种独立题材,法隆寺的天龙八部里就没有天王,四川成都地区的天龙八部群像里也没有天王。盛唐开始,天龙八部群像明确与天王像分开了。四川广元巴中地区初唐以后天龙八部群像中不再有天王像,而改为以高冠汉服者为天部。韩国石窟庵和五代以后的各种法会图,如本文引用的《梵像卷》、西夏版画和开化寺壁画,天王都不再是八部众里的成员。敦煌的图像在这方面可能是保留了早期传统。另外,按佛教里的定义,四大天王统领地上各类鬼神,其中的三类名列于八部众:东天王统领乾闼婆,西天王统领龙王,北天王统领夜叉。所以,以天王为首,让其他种类的八部众跟随其后的图像安排,也非常符合他们在佛教里的身份定义。

大雁塔的天龙八部图像现存身体的有六身,五身都穿汉服,散发独角的古怪形象也穿汉服。汉服在四川的天龙八部图像里是普遍现象,而且头戴狮皮帽、人面鹰喙的迦楼罗和头上独角的紧那罗都常常会穿交领广袖长袍。四川还出现长耳形象(图11),也着汉服,一般定为乾闼婆。这个形象在大雁塔弥勒说法图里也出现了,只不过耳朵没有四川的那么长。敦煌的这种形象比较少见,但是也有。前文提到的敦煌莫高窟第159窟《文殊普贤赴会图》(图4),在环绕文殊普贤的众多护法神、供养菩萨、天人中,只有前排梵天和帝释天及其侍从身穿传统中国服饰:上衣下裳,中式翘头履。梵天和帝释天在发饰头冠上保持着中国佛教艺术里天神和菩萨的式样,但服饰和体态如《列帝图》中的帝王像的造型,侍从托扶手臂,有的衣服还绘成黑色的。他们胸前曲领拥颈,交衽上衣长到膝部,广袖及地,下配白裳。中国传统的大袖衣在隋唐时期还保留在官服里。图中梵天和帝释天的“衣”和“裳”基本是《旧唐书·舆服制》里称为“具服”的朝服中最高规格的礼服,只有五品以上高级官员参加祭祀、朝贺等时才穿 [20]。曲领是隋唐从七品以上省服 [21],大雁塔图像里也有。唐代男子一般穿圆领窄袖长袍,大雁塔、敦煌、四川护法神身上的交衽大袖衣在唐代已是古制,是一种正式的大礼服。《文殊普贤赴会图》里的梵天和帝释天,在前人研究天龙八部图像时,没有受到关注。《文殊普贤赴会图》里有天龙八部的其他成员,梵天和帝释天是天龙八部的一部分,属于天部,这应该就是所谓的“释梵八部”。没有大雁塔的图像时,四川图像里的汉服显得不正统,是异化了中国元素。大雁塔的图像证明汉服在长安样式里已经开始了,而且很可能更早。给护法神配汉服在中原北方可上溯到6世纪初的龙门宾阳中洞前壁的神王图像(图12)。这是6世纪佛教艺术兴汉风的一部分,褒衣博带,由南方影响到北方。当年南朝的天龙八部群像也许就配置了汉服。另外,梵天手执长圆形羽扇,帝释天手执岐头式羽扇,即南朝流行的麈尾扇 [22]。汉服执扇者也是四川天龙八部群像里的固定成员,一直无从解释,有了大雁塔图像里的汉服和敦煌梵天和帝释天的扇子,四川的图像不再突兀,应是类似形象的变种。

请横屏观赏

图11ˉ 广元千佛崖第86 窟天龙八部群像ˉ 原石刻的线描图ˉ 唐

陈悦新:《川北石窟中的天龙八部群像》,第148 页,图二1

图12ˉ 龙门宾阳中洞前壁(下排神王)ˉ 北魏,《中国石窟·龙门石窟·一》,文物出版社,1991,第215 页,图110、111

大雁塔的天龙八部群像,八位中有两位是女性,还有一位长耳者。女性和长耳者形象在敦煌没有,但也是四川的天龙八部中常见的固定角色(图13)。敦煌的天龙八部图像,除天王、阿修罗、夜叉这些早已形成固定的图像的,其他的头上都有鲜明的标志,龙王头上有龙,迦楼罗头上有凤鸟,紧那罗头上有鹿头,摩睺罗伽配蛇,戴狮皮帽的可能是乾闼婆,八类神基本可以识别出来。其中狮皮帽毫无根据,其他的图像特征多少跟其身份相关,有些特征在图像史上上承6世纪盛行的神王群像,如龙王形象见于龙神王、狮皮帽见于狮神王。敦煌的天龙八部群像在穿着上,大多有衣甲,或者是天衣。而四川的天龙八部图像相对混乱,不易识别,这些广袖长袍、女性和长耳人物明显是中国神仙形象,显得四川的图像不正统,好似地域性的特征。大雁塔的图像验证了这些“不正统”的形象是初唐长安图像的一种。当年5世纪南朝刘宋明帝造过“八部鬼神”会是什么样子呢?刘宋定都建康,今南京。神王图像只出现在北方,南方没有。多臂的阿修罗也未见于南方。一组完全没有神王图像影响的、没有多臂阿修罗的、没有盛唐密宗仪轨元素的天龙八部图像会是什么样子?很可能接近中国神仙的形象,或者有汉服,有男有女。如果是这样,就和大雁塔的图像比较接近。北宋开化寺的天龙八部里也有女性形象和汉冠汉服的道教神仙形象,看来这种天龙八部图像的传统早已源远流长。

图13ˉ 敦煌莫高窟第208 窟北壁弥勒经变ˉ 盛唐早期,敦煌研究院主编《敦煌石窟全集6》,商务印书馆, 2008,第55 页,图33

大雁塔的天龙八部群像里身份特征比较明确的还有散发独角者。散发和独角在天龙八部的图像史上可以是两个独立的元素。散发者是四川和敦煌八部中的常见形象,本文反复提到的石窟庵、西夏版画、开化寺壁画里都有。敦煌天龙八部群像里,他是最基本的固定成员,头发上扬如火焰,并头上长角,或一角或二角,是夜叉。四川的八部众群像里普遍有个独角人物,和散发无关,被定为紧那罗。紧那罗在敦煌的天龙八部群像中形象则不同,头上有鹿头,鹿头之上再有鹿角。只有敦煌和四川两地的图像,紧那罗图像的历史地位不是很明朗。大雁塔的图像可以补充说明独角形象在八部众中的牢固地位。其实,紧那罗头上长角之说的源头《注维摩诘经》是5世纪初的,佛典依据既权威,时间又早。水野さや还注意到日本奈良兴福寺乾漆八部众立像和大理国《梵像卷》中都有一个头上长一只角的形象 [23]。以现有的遗存看,独角形象是紧那罗的主流,不是鹿头。

在出现的场景及位置方面,大雁塔的天龙八部图像出现在尊像式的法会里,而且是弥勒法会,此构图与题材也和现存各地各时期的天龙八部所出现的图像或多或少都有些联系,对我们总体上理解天龙八部群像有所帮助。

天龙八部在四川地区都是石刻样式,多配置在一佛二弟子二菩萨的尊像组合里。天龙八部在敦煌是壁画样式,出现在涅槃图、各种经变中的说法图、维摩诘经变、《文殊普贤赴会图》里,偶尔出现在前室。涅槃是有天龙八部到场的佛传故事。各种经变图的中心区域就是佛陀说法场景,是经变画构图的基本核心,天龙八部众神常常会出现在法会的两侧边缘。维摩诘经变本质也是说法的法会图。带有天龙八部的《文殊普贤赴会图》绘在石窟前壁门两侧或后壁主龛两侧,在整个石窟装饰的布局里,是胁侍和护从的角色。画面中,时常还有显示文殊、普贤等驾云飞临法会道场的动态的祥云。五代时期敦煌还有天龙八部群像画在前室侧壁,比如有题记的榆林窟第16窟,题记中用语格式是“某某某来会时”。也就是说,这些《文殊普贤赴会图》里八部神和石窟前室的八部神都是在参加一个法会,主坛上尊像组合里的主尊佛是法会上说法的主角,整个石窟是这场法会的时空现场。即天龙八部群像在敦煌出现的各式题材里的绝大多数都是说法图,八部众神是法会听众。说法图的中心就是“一佛+若干弟子+若干菩萨”的尊像组合。某种程度上,尊像组合可以诠释为从法会中褪去时空元素而抽象出来的对称排列。所以,大雁塔的弥勒说法图可以自然地同时兼具了说法图和尊像组合的特征;并且,天龙八部可以既出现在四川的尊像构图里,也可以出现在敦煌的叙事性构图里。

宋代以后的天龙八部群像出现的各种题材,形式上和石窟艺术差异甚大,但本质上都还是说法的法会或尊像组合(图8~图10)。日本法隆寺金堂里的弥勒图和大雁塔的很相近,不过更有空间感,天龙八部的排列更有叙事画的自然和随机性,更称得上是说法图。韩国石窟庵天龙八部在前室,与敦煌五代时将天龙八部群像画在前室侧壁的做法如出一辙,此处还可以将整个石窟当作一组尊像组合来理解。此窟从中心坛上的佛像到石窟侧壁全部人物明确地构成一个由一佛、十大弟子(主室) 、四天王(甬道)、二力士(前室后壁)和天龙八部构成的尊像组合的格局。

大雁塔说法图的主尊是弥勒佛。在四川,出现天龙八部的佛龛的主尊佛中有倚坐的,如丹棱刘嘴第7、8号龛,巴中西龛第16号龛,应该是弥勒佛。在敦煌,天龙八部群像所出现的说法图,弥勒经变是一大宗。虽然以目前发表的资料来看,不可能作全面统计,笔者查到莫高窟第33窟南壁(盛唐)、第148窟南壁(盛唐)、第445窟北壁(盛唐)、第208窟北壁(盛唐)、第129窟北壁(中唐)、第202窟南壁(中唐) 、第159窟南壁(中唐)、第231窟北壁(中唐)、第231窟北壁(中唐)、第186窟坡顶(中唐)、第12窟南壁(晚唐)、第9窟东坡(晚唐)、第156窟西坡(晚唐)和榆林窟第25窟北壁(中唐)的弥勒经变里都有天龙八部。图13是莫高窟第208窟盛唐早期的弥勒经变图 [24],正中说法图里的人物及人物排列构图和大雁塔的非常接近,敦煌的图像很可能是来自长安的粉本。另外,上文提到的日本金堂壁画和西夏有“八部众”题记的版画也都是弥勒法会。证明从初唐到唐以后,天龙八部图像和弥勒法会之间一直都有紧密联系。而且,这种联系是有佛经依据的。这一点是以前学界没有充分认识到的地方。

原则上,天龙八部是释迦牟尼的须弥山宇宙世界里的,也是释迦佛说法的法会的听众,他们自然与释迦佛的关系紧密。不过在图像里,天龙八部与主尊的联系没有受到学者充分重视,只有日本学者水野さや谈及这个方面。根据他的观察,在四川,添置了八部众的佛龛的主尊的身份,一般没有明确的文字或标识,也许其中大多是释迦佛,但是也可以识别出有些龛的主尊是阿弥陀佛和弥勒佛 [25]。在敦煌,天龙八部群像经常出现在以释迦佛为首的阿弥陀佛、弥勒佛、药师佛的说法图里 [26]。如果单看这样的结果,天龙八部群像和主尊之间似乎没有特定关联。大雁塔的说法图提醒我们认识到天龙八部与弥勒佛说法图的紧密关联。由此笔者也重新审视了他们与其他佛及菩萨的关系。敦煌的情况首先是天龙八部群像主要关系释迦牟尼佛,这涉及释迦牟尼佛主讲的各种经变、《文殊普贤赴会图》和涅槃图;其次,天龙八部大量出现于弥勒佛说法图,几乎不亚于释迦牟尼的说法图;天龙八部群像参与阿弥陀佛或药师佛的说法图都属个别现象。维摩诘经变中也常有天龙八部类的人物形象,但是数目和种类并不完整。维摩诘住在须弥山宇宙世界里,《维摩诘所说经》中提到文殊问疾时,维摩诘家中当时有“释梵四天王诸天龙鬼神等入此室”赴会 [27],所以维摩诘经变里的诸神形象是依据佛经所绘的“诸天龙鬼神等”,不是严格意义上的天龙八部全体群像。总之,虽然在中国佛教艺术里,天龙八部群像没有专属的某一佛或菩萨的形制,也没有普遍性的题材,但在说法图里安置八部神,是依据佛经对法会的表述,主要针对释迦牟尼和弥勒法会,天龙八部群像和佛经的关系比我们目前所认识到的更紧密。

结语

大雁塔东门门楣石刻弥勒说法图中最外围两侧的八个人物,应该就是天龙八部。此天龙八部群像的识别,填补了过去长安地区没有发现天龙八部群像实物的空白。作为初唐时期都城地区的天龙八部群像式样的代表之一,大雁塔的天龙八部群像补充印证我们对这一图像发展史的认识:一,以大约八身人物代表天龙八部基本上可以肯定是尊像组合里这一图像的主流模式,早期总类不全,说法图里数目更自由一些,可以八位,也可以稍多一点;二,天龙八部群像与弥勒佛说法图关系密切;三,初唐时八部众群像可能包含天王,八部众以天王为首;四,敦煌较少或没有的而四川发达的交领广袖汉服、女性形象、长耳形象、独角形象、执扇形象来自初唐长安式样,反映了可能是从唐以前就开始的并延至五代之后的图像模式。

不可回避的是,大雁塔天龙八部群像中的个体,大多不能识别。而群像中个体形象的混乱也正是各地各时代天龙八部群像的一大特点。本文提到的其他著名的天龙八部群像:法隆寺金堂、西夏版画、石窟庵、《梵像卷》、开化寺壁画、敦煌第208窟,也同样混乱。天龙八部的概念本身就充满隐晦和误解,图像中的种种混乱,与此背景正好相应,也印证这些图像的本质意义是作为群像表现八部众的整体概念,代表中国人认为的似是而非的印度天龙八部群体。

当然,天龙八部的图像来源是多元的,长安同时期也会有不同的天龙八部群像,不同时期更是会发展出不同式样。大雁塔的图案不代表长安样式的全部,但它至少是初唐时期长安样式的一种。

注释:

[1]《宋明帝齐文皇文宣造行像八部鬼神记》,载《大正藏》第55册2145号《出三藏记集》,第92页。

[2]宫治昭:《八部眾の源流》,载伊东史郎编《日本の美術379:八部衆·二十八部衆》,京都至文堂,1997,第17-19页;水野さや:《中国の八部衆の図像について(1):四川省の八部衆像の報告をかねて》,《名古屋大学古川総合研究資料館報告》1999年第15期,第29-56页;水野さや:《中國の八部衆の図について(2):甘肃省敦煌莫高窟、安西榆林窟の八衆像の報告をかねて》,《名古屋大学博物館報告》2000年第16期,第11-32页;刘成:《四川唐代天龙八部造像图象研究》,硕士学位论文,四川大学,2004;陈悦新:《川北石窟中的天龙八部群像》,《华夏考古》2007年第4期,第146-150页;王中旭:《吐蕃时期敦煌壁画中天龙八部图像辨认》,《中华文化画报》2009年第10期,第101-105页。通俗书籍有:全佛编辑部《天龙八部》,台北全佛文化事业有限公司,2000;诺布旺典:《图解天龙八部》,陕西师范大学出版社,2009。

[3]水野さや先生认为龙门宾阳洞北窟的十位神王像是唐代补刻的天龙八部像。此窟确有唐代补刻,但神王像的基本设计是原来的。如果有天龙八部像的元素,也是不成熟不完整的天龙八部像,而且石刻损毁严重。水野さや:《中國における八部衆の図像の成立に関する一試論竜門賓陽三洞の諸像を中心に》,《密教図像》2001年第20期,第29-47页。

[4]中国美术全集编辑委员会:《中国美术全集·石刻线画》,人民美术出版社,1988,图34。

[5]一老一少的弟子像一般定为迦叶和阿难,是释迦牟尼佛弟子最典型的代表。以一老一少的弟子像为佛像的近身胁侍是中国佛教艺术里发展出来一种固定模式,从中原最早的石窟——云冈石窟时期就开始出现了,多跟随释迦佛,也可泛泛地用于其他佛。不过,在弥勒下生成佛的过程中,迦叶受释迦牟尼之托,传递衣钵辅佐弥勒,起重要作用。《佛说弥勒下生经》中有大量篇幅讲到迦叶,如世尊告迦叶曰:“……大迦叶亦不应般涅槃,要须弥勒出现世间。所以然者,弥勒所化弟子尽是释迦文弟子,由我遗化得尽有漏……尔时,弥勒当说三乘之教,如我今日。弟子之中大迦叶者行十二头陀、过去诸佛所善修梵行,此人当佐弥勒劝化人民。”所以此处,迦叶站立弥勒身侧,证弥勒的法脉传承、助弥勒传法,也非常合理。《佛说弥勒下生经》,竺法护译,载《大正藏》第14册453号,第422页。

[6]《注维摩诘经》《大正藏》第38册1775号331c页。

[7]狮子座弥勒像可追溯到键陀罗。弥勒曾是释迦牟尼在世时的一个青年,佛生前预言他下一个成佛。《佛说弥勒菩萨上生兜率天经》专门提到弥勒灭定后,会在“兜率陀天七宝台内摩尼殿上师子床座忽然化生”。《佛说弥勒菩萨上生兜率天经》,沮渠京声译,载《大正藏》第14册452号,第419页下栏。

[8]《佛说弥勒大成佛经》,鸠摩罗什译,载《大正藏》第14册456号,第431页。

[9]“东禅院。亦曰木塔院。院门北西廊五壁。吴道玄弟子释思道画释梵八部。不施彩色。尚有典型。”《大正藏》第51册2093号,第1023a页。

[10]“以琉璃为地底岸布以金沙。有大莲花三十二。绕龙之花中坐佛一身四面顶戴圆冠。南是七宝黄金镂空。西是白银北面青玉东面黄金。此像常为人天说诸法要。莲花蕊中复有十万小花。花中又有天龙八部声闻菩萨像。都合十万总用宝网。”《大正藏》第45册1899号,第889b页。

[11]树给孤独园与中国佛寺的关系,参见Chongfeng Li, “Jetavanārāma and Early Samghārāmas of China,” in Buddhist Monasteries of South Asia and China, edited by Sanjay Garg (New Delhi: Society for Buddhist Art and Archaeology & Manohar, 2019), pp.157-210.

[12]水野さや:《中国の八部衆の図像について(1):四川省の八部衆像の報告をかねて》, 第30-31页。

[13]水野さや:《中国の八部衆の図について(2)》,第31-32页。

[14]水野さや:《中国の八部衆の図像について(1)》,第30页。

[15]Shih-shan Susan Huang,“Reassessing Printed Buddhist Frontispieces from Xi Xia.”黄士珊:《西夏佛教雕版扉画重探》,《浙江大学艺术与考古研究》2014年,第129-182页。

[16]《注维摩诘经》,僧肇,载《大正藏》第38册1775号,第331b-332a页。

[17]《摄无碍大悲心大陀罗尼经计一法中出无量义南方满愿补陀落海会五部诸尊等弘誓力方位及威仪形色执持三摩耶幖帜曼荼罗仪轨》,载《大正藏》第20册1067号,第136b-137b页。

[18]成都地区没有天王形象。刘成:《四川唐代天龙八部造像图像研究》,第37、40页。

[19]李淞:《长安艺术与宗教文明》,中华书局,2002,第307、314页。

[20]沈从文:《中国古代服饰研究》,第291—292页。

[21]同上书,第270—272页。

[22]麈尾扇的识别讨论,见曾布川宽:《六朝帝陵》,傅江译,南京出版社,2004,第99 页;张文清、史一媛:《扇底风流:魏晋名士用扇杂考》,《考古》2018年第6期。

[23]水野さや:《中国の八部衆の図像について(1):四川省の八部衆像の報告をかねて》,第48页。

[24]敦煌研究院主编《敦煌石窟全集·6》,商务印书馆, 2008,第55页,图33。

[25]如丹棱刘嘴第36号龛,依主尊的阿弥陀佛特有的手印,应该是阿弥陀佛。水野さや:《中国の八部衆の図像について(1)》,第49-50页。

[26]水野さや:《中国の八部衆の図について(2)》,第25页。

[27]《维摩诘所说经》,鸠摩罗什译,载《大正藏》第14册475号,第548页。

(朱天舒,澳门大学人文学院历史系教授,美国俄亥俄州立大学艺术史博士。孙妙华,西安大雁塔。)

本文原刊于《美术大观》2023年第3期第25页~31页。